不動産業で独立する方法を8ステップで解説|年収の目安や失敗の原因も紹介

2025年04月24日

独立開業の業種として人気がある不動産業。国土交通省の発表によると、令和3年度まで8年連続で事業者数が増加しています。

しかし、人気がある/開業する人が増えているからといって、必ずしも経営がうまくいくわけではありません。綿密な計画を立てた上で活動しないと、数年で廃業することも起こり得るのが現実です。

そこで今回は、不動産業の独立の手順や成功のポイント、平均年収などについて解説します。よくある失敗の原因も紹介しているので、「そろそろ会社を辞めて独立したい」「不動産会社を設立したい」「1人社長として活動したい」と考えている方はぜひ参考にしてみてください。

※不動産業の独立開業は本当に難しいのか?失敗しないためのポイントや成功のコツを、実際のメリット・注意点とあわせて分かりやすく解説しています。独立を検討中の方はぜひご覧ください。

不動産業の独立は難しい?失敗しないポイントと成功のコツを徹底解説!

不動産業の独立開業とは|業態の種類・向いている人の特徴

不動産会社の独立開業は、開業資金や運転資金の低さ、金銭的なリスクを回避しやすいことから人気があります。とはいえ不動産会社の業態は、売買や賃貸仲介などさまざまです。開業後に想像と現実の不一致に悩まないようにするためにも、業態の特徴を理解した上で、独立開業することをおすすめします。

不動産業の独立開業でよく選択される業態は、仲介業です。仲介業では買主と売主、あるいは貸主と借主の間に入り、契約成立に向けて仲介を行います。

いずれの業態も、自力で顧客を見つける必要があるため、不動産業で独立開業するには相応の営業力が必要となります。

低コストで独立したい場合は仲介業がよい

不動産業の業態には様々ありますが、資金難に陥るリスクを避け、低リスクで独立したい場合は仲介業を検討してみましょう。仲介業は買いたい人と売りたい人、貸したい人と借りたい人を結ぶ仕事のため、在庫を抱えるリスクがありません。

仲介業は、売買契約や賃貸契約が成立すると宅建業法で定められている一定の金額を仲介料として受け取れます。例えば、転勤や進学による引っ越しで売主や大家さんとの仲立ちを必要とする人は一定数いるため、営業力さえあれば十分な利益の確保が可能です。

不動産業で独立すると本当に儲かるのか|年収を紹介

公益財団法人不動産流通推進センターが公開している「2023 不動産業統計集」によると、令和3年度の不動産業の売上高は、資本金1,000万円未満の区分で770万6,570円でした。

国税庁の「令和3年分 民間給与実態統計調査 -調査結果報告-」では、不動産業で働く人の平均的な給与は約426万円と掲載されています。

この調査結果から、会社の運用経費として年間300万円がかかっても、会社で働くより高い収入を得られることが分かります。不動産会社の売上は成約数に比例しますから、成果次第では大きな収入が期待できるといえるでしょう。

不動産業で独立開業する手順

不動産業では、独立開業の準備から実際の開業までには、最短でも2ヶ月前後かかるといわれています。会社で働きながら独立の準備を進める場合は、もっと時間がかかるかもしれません。

独立するにはどのようなことをすればよいかを把握し、少しずつ準備を始めましょう。不動産業で独立する手順を簡単にまとめると以下の通りです。

- 1.業態を決める

- 2.開業資金を調達・準備する

- 3.事務所探し

- 4.法人の設立

- 5.宅地建物取引士を配置する

- 6.宅地建物取引業免許の申請

- 7.保証協会への加入

- 8.自社の広告・宣伝を行う

それでは各手順について詳しく解説します。

1.業態を決める

一口に「不動産業」と言っても、業態は仲介業・買取再販業・賃貸管理業・不動産開発など多岐に渡ります。規模が大きな会社であれば複数の業態を同時に展開できますが、小人数や1人で独立する場合は業務に手が回らなくなる事態を防ぐため、開業する業態は1つに絞っておきましょう。

また、社員の人数や店舗の場所、インターネット上での営業活動(集客)など、独立開業に向けて検討することはたくさんあります。業態によって求められる知識は異なるので、早めに決定することをおすすめします。

2.開業資金を調達・準備する

不動産業で独立・開業するには、最低でも200万円ほどかかると考えておきましょう。内訳は以下の通りです。

- 法人設立費:22~24万円

- 保証協会への入会金:80~180万円

- 都道府県庁への申請料(収入証紙)

- 都道府県知事免許(1都道府県で開業):3万3千円

- 国土交通大臣免許(2つ以上の都道府県で開業):9万円

※2025年4月以降は、一部の都道府県で電子申請による割引(例:埼玉県は26,500円)が導入されています。最新情報は各都道府県のサイトをご確認ください。

保証協会への入会は必須ではありませんが、開業時にかかる営業保証金の軽減、サポートの手厚さなどを理由にほとんどの方が入会しています。保証協会への入会金は各都道府県によって異なるので、自身が開業するエリアの保証協会を確認してみてください。

また事務所や店舗を構える場合は、建物の入居費・備品代・光熱費などもかかります。開業資金が合計500〜1,000万円以上必要になるケースもあるので、開業前にしっかりと資金計画を立てておきましょう。自力で全額を準備するのが難しいときは、金融機関から融資を受けるのもひとつの手段です。

3.事務所探し

街の一角やオフィスビルの中に店舗を構える場合は、事務所として利用する物件を探します。不動産会社の開業時に取得する「宅地建物取引業免許」では、事務所の形態も審査対象となるので、下記のような条件を満たした物件を選ばなければなりません。

- 事務所専用の出入口がある

- 他の会社・居住スペースから独立している(壁で仕切られている)

事務所として最低限の条件を満たしたうえで、集客に適した立地の物件を探すのは意外と大変です。理想の事務所がなかなか見つからない可能性もあるので、早いうちから物件をあちこち巡っておきましょう。

4.法人の設立

不動産業で独立開業する際、法人格が必須というわけではありません。個人事業主として開業することも可能です。しかしながら、社会的信用度の確保や税金対策のため法人化する方が多い傾向にあります。

法人格で独立開業する場合は、本店が所在するエリアを管轄する税務署への届け出と法務局での登記申請が必要です。

また、法人(株式会社)として宅建業を始める場合、会社設立時には以下の費用がかかります。

- 登録免許税:最低15万円

- 定款認証手数料:約5万円

- 定款収入印紙代:4万円(※電子定款を使えば0円に)

合計で約20万円前後が目安です。特に電子定款を活用することで4万円の印紙代が不要になるため、設立コストを抑えたい方にはおすすめです。

5.宅地建物取引士を配置する

宅建業を営むには、従業員5人に対し1人の宅地建物取引士が必要です。会社の創設者が宅地建物取引士の資格保持者で、従業員数が5人以下なら問題ありません。

会社の創設者が宅地建物取引士の資格を持っていない、従業員数が5人より多いといったときは、宅地建物取引士の配置が必要となります。例えば、従業員が13人の会社を設立する場合は、【13÷5=2.6】なので3人の宅地建物取引士が必要です。

6.宅地建物取引業免許の申請

宅建業を営むには、個人・法人を問わず国土交通大臣もしくは都道府県知事からの宅地建物取引業免許が必要です。宅地建物取引業免許の申請をするには、事務所を決めておかなければなりません。法人として会社を運営する場合は、法人の設立手続きも済ませておきましょう。

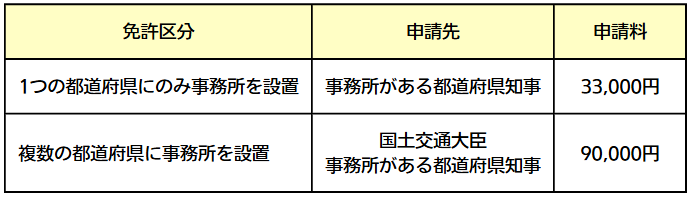

宅地建物取引業免許の申請先は、会社(事務所)の免許区分によって異なります。区分ごとの申請先と申請料は以下の表の通りです。

※2025年4月以降は、一部の都道府県で電子申請による割引(例:埼玉県は26,500円)が導入されています。最新情報は各都道府県のサイトをご確認ください。

申請から審査結果の通知までかかる期間は約1ヶ月です。

7.保証協会への加入

宅地建物取引業免許を取得できたら、「不動産保証協会」か「全国宅地建物取引業保証協会」のいずれかに加入します。加入は必須ではありませんが、開業に必要な資金を大幅に削減するため加入する事業者がほとんどです。

宅地建物取引業法では、不動産業の開業にあたり、営業保証金を本店で1,000万円、支店ごとに500万円ずつ支払うよう定めています。かなり高額ですが、取引相手が損失を被ったとき、その損失分を弁済できるよう対策しているものなので、不動産業を開業する上で大切な費用です。

しかし保証協会に加入すると、1,000万円の営業保証金が60万円で済みます。セミナーの開催や法令改正情報の共有といったサポート体制も充実しているので、ぜひ加入を検討してみましょう。

8.自社の広告・宣伝も忘れずに

独立・開業しても、お店や取り扱っている物件の情報を発信しないとお客さんが集まりません。地元民をターゲットにしている場合はチラシのポスト投函や新聞の折り込みチラシ、より広い範囲で知ってもらいたいときはインターネット広告やSNSなどを活用しましょう。

宅地建物取引業免許を取得したらすぐに宣伝を始められるよう、チラシの印刷や物件情報に掲載する写真の撮影、ホームページの作成といった下準備は早めに進めておくことをおすすめします。

不動産業で独立するときに必要な資格とは

不動産賃貸業を開業する場合は、免許・資格がなくても独立できます。しかし、不動産仲介業で開業するときは宅地建物取引士の資格が必要です。

宅地建物取引士は、不動産取引の専門家であることを示す国家資格です。年1回、10月の第3日曜日に試験を実施しています。試験に合格後、受験した地域の都道府県知事に登録し、宅地建物取引士証を交付されたら「宅建士」として活動できるようになります。

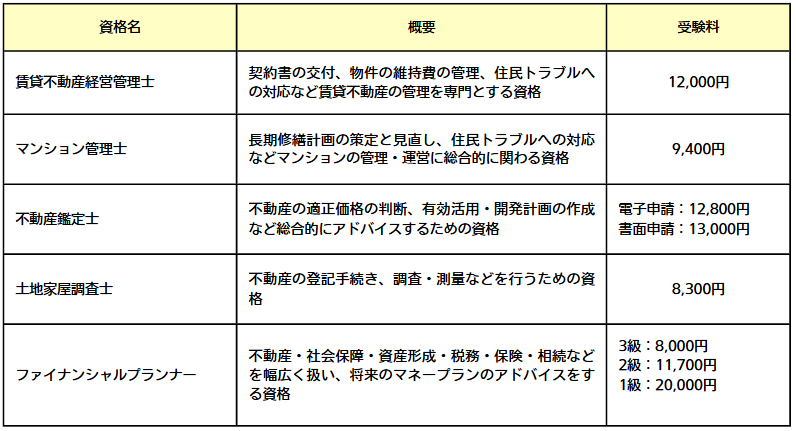

独立時に取得しておくと便利な資格

宅地建物取引士以外の資格を取得することで、知識量の増加だけでなく、他社との差別化を図ることができます。資格取得は必須ではありませんが、独立時に持っておくと便利な資格を5つ紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

幅広い知識を身につけておくことで顧客の要望の細かい部分にまで対応できるようになり、満足度の向上に繋がります。リピート客の確保や口コミによる宣伝効果も期待できるので、興味のある方は受験を検討してみましょう。

独立開業を成功させるポイント

不動産業で独立するには、さまざまな手続きと多額の費用が必要です。開業後、できるだけ早く事業を軌道に乗せ、経営を安定させるためには以下の6つのポイントを意識してみてください。

- 1.競合他社との差別化

- 2.経営資金・運転資金を確保しておく

- 3.独立前に人脈を形成しておく

- 4.前職での繋がりも大切に

- 5.広告はインターネットも活用する

- 6.フランチャイズで独立するのもひとつの手段

フランチャイズとは、親企業に対価を払い、ブランド名を使う権利や仕事の進め方などを教わるビジネスモデルです。「集客のための知名度が欲しい」「経営や業務のノウハウを知りたい」という方は、フランチャイズで独立することも検討してみましょう。

要注意!不動産業の独立でよくある失敗の原因

一般財団法人不動産適正取引推進機構が発表した「令和 4 年度末 宅建業者と宅地建物取引士の統計について」によると、毎年3,000〜6,000件の不動産会社が廃業しています。不動産業は独立しやすいと言われていますが、廃業のリスクも同時に存在することを忘れてはいけません。不動産業の独立でよくある失敗の原因としては、以下の5つが挙げられます。

- 1.資金不足

- 2.実務への理解不足

- 3.うまく集客できなかった

- 4.自身の実力を見誤る

- 5.従業員とのコミュニケーションに問題があった

不動産業で独立することは、会社の看板ではなく、自身の営業力のみが頼りになる厳しい世界に身を投じることです。会社員の時はたくさん契約を取れていても、会社の知名度や信頼度の高さのおかげだった可能性があります。一歩引いた目線から自身の実力を客観的に見つめ、足りないところは補い、強みは伸ばすことが大切です。

不安な方は独立する前に不動産会社で修行するのもあり

未経験でいきなり独立するのが不安な方は、数年ほど不動産会社で修行するのもひとつの手段です。不動産会社に勤めている間に、不動産の基礎・集客方法・接客方法・書類作成の仕方などが学べます。会社員の間に宅地建物取引士など、必要な資格を取るのも良いでしょう。

店舗責任者になれば、お店の運営の仕方まで身に付きます。不動産会社に在籍している間に、同業者とも交流しやすいので、人脈作りに適しています。

まとめ:不動産業で独立するときは計画的に行動しよう

不動産業界にはさまざまな業態があります。できるだけコストとリスクを抑えて独立したい場合は、在庫を抱える必要がない不動産仲介業者をおすすめします。

宅建業で独立するときは、従業員5人に対して1人の宅地建物取引士が必要です。自分で資格を取得したり、従業員数に応じて宅地建物取引士を採用したりしましょう。

業態の決定・事務所探し・広告宣伝・自身の知識量など、事前準備をどれだけしっかりしておくかが成功の鍵です。いきなり独立するのが不安な方は不動産会社で修行することも検討してみてください。

「全日本不動産協会」は不動産業で開業する方を応援しています

「全日本不動産協会」は、中小規模の不動産会社で構成されている公益社団法人です。法人のマークにウサギが描かれていることから、「ウサギ」「ウサギマーク」の愛称で親しまれています。

当協会では不動産会社を開業する方に向けたさまざまなサポートを実施しており、円滑に手続きを進めることが可能です。開業後も、トラブル発生時や日常業務に関する相談を随時受け付けています。

定期的に各種研修やセミナーを開催し、知識や情報の共有もスムーズに。不動産業の開業を目指す方は、ぜひ「全日本不動産協会」にお声がけください。

カテゴリー

最近よく読まれている記事

-

省エネ基準適合が住宅ローン減税の利用条件に!令和6年以降の【変更点】を解説

2024年02月19日

-

【2025年最新】不動産資格の完全ガイド|必須資格・おすすめ資格・選び方を徹底解説

2024年05月02日

-

【必読】不動産業の開業前に読んでおきたい!一人起業のトリセツ

2023年06月01日

-

2023年05月02日

-

外国人の不動産売買・購入に規制はある?|取引のポイントと注意点を解説

2025年03月13日