事故物件の告知義務とは?ガイドライン・告知範囲・注意点を徹底解説

2025年05月01日

2021年10月8日、国土交通省は「宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。このガイドラインは、2024年度の宅建試験にも取り上げられるなど、近年注目を集めています。

本記事では、ガイドラインの概要と不動産会社に求められる対応を解説します。人の死が発生した物件を取り扱う際の指針として役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

★不動産最新ニュースどんどん更新中★

「人の死の告知に関するガイドライン」とは

「人の死の告知に関するガイドライン」とは、取引の対象不動産で過去に人の死が発生していた場合、宅地建物取引業者が宅地建物取引法上負うべき義務の解釈についてまとめたものです。

ガイドラインでは、人の死に関する調査の仕方や、告知しなくてよいケース・告知する必要があるケースなどをまとめています。

◆参考記事:

建物内の人の死亡の事実等の告知義務|全日本不動産協会

◆関連資料:

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン|国土交通省

「人の死の告知に関するガイドライン」の背景

ガイドラインが策定された背景には、人の死が発生した物件の取り扱いに関する課題があります。これまでは、宅地建物取引業者が調査や告知を行う際の明確な判断基準がなく、対応が難しい状況でした。

また、「死亡事故等が発生した場合、すべてが事故物件として扱われるのではないか」という不安から、高齢者の入居を避けるケースもありました。ガイドラインの策定により、こうした課題の解消が期待されており、業者や大家が安心して物件を取引できる環境の実現が目指されています。

人の死の告知に関するガイドライン|調査の方法

「人の死の告知に関するガイドライン」では、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について告知書などに記載することを求めています。この記載により、通常の情報収集としての調査義務を果たしたとみなされます。

不動産会社が独自に聞き込みやネット調査を行う必要はありません。ただし告知書に記載がなくても、人の死が発生した可能性が考えられる場合は、不動産会社から売主・貸主に確認を取ることが望ましいでしょう。

人の死の告知に関するガイドライン|告知について

「人の死の告知に関するガイドライン」では、売却や賃貸を検討している物件について、人の死が買主・借主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、その事実を伝える必要があると定めています。

ただし、人の死が発生した場合でも、全ての事案を告知する必要があるわけではありません。告知が不要なケースと必要なケースについて、事前に確認しておきましょう。

◆関連資料:

ガイドラインの概要|国土交通省

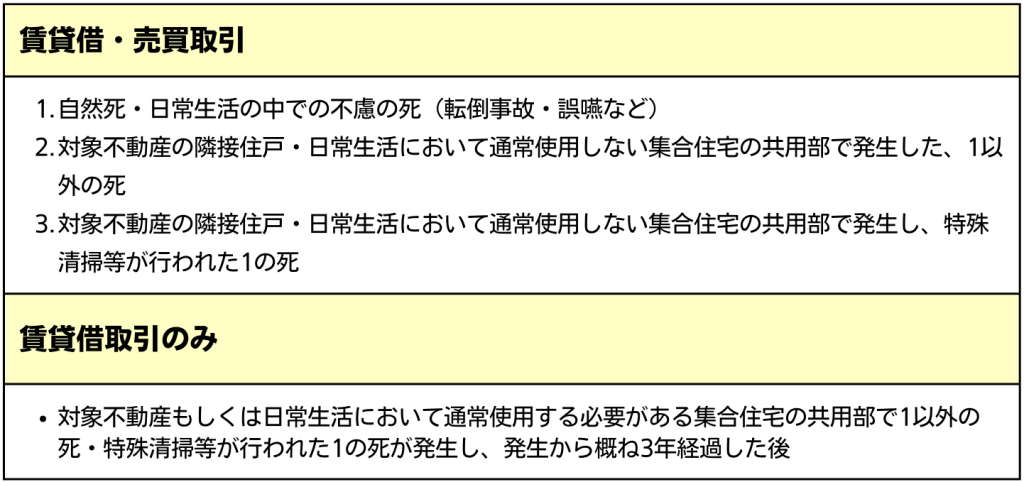

告知しなくてよいケース

日常生活で通常使用する集合住宅の共用部には、廊下、階段、エレベーターなどが挙げられます。ただし建物の種類によっては、共用部ごとに告知義務の有無が異なる場合があるため、注意が必要です。

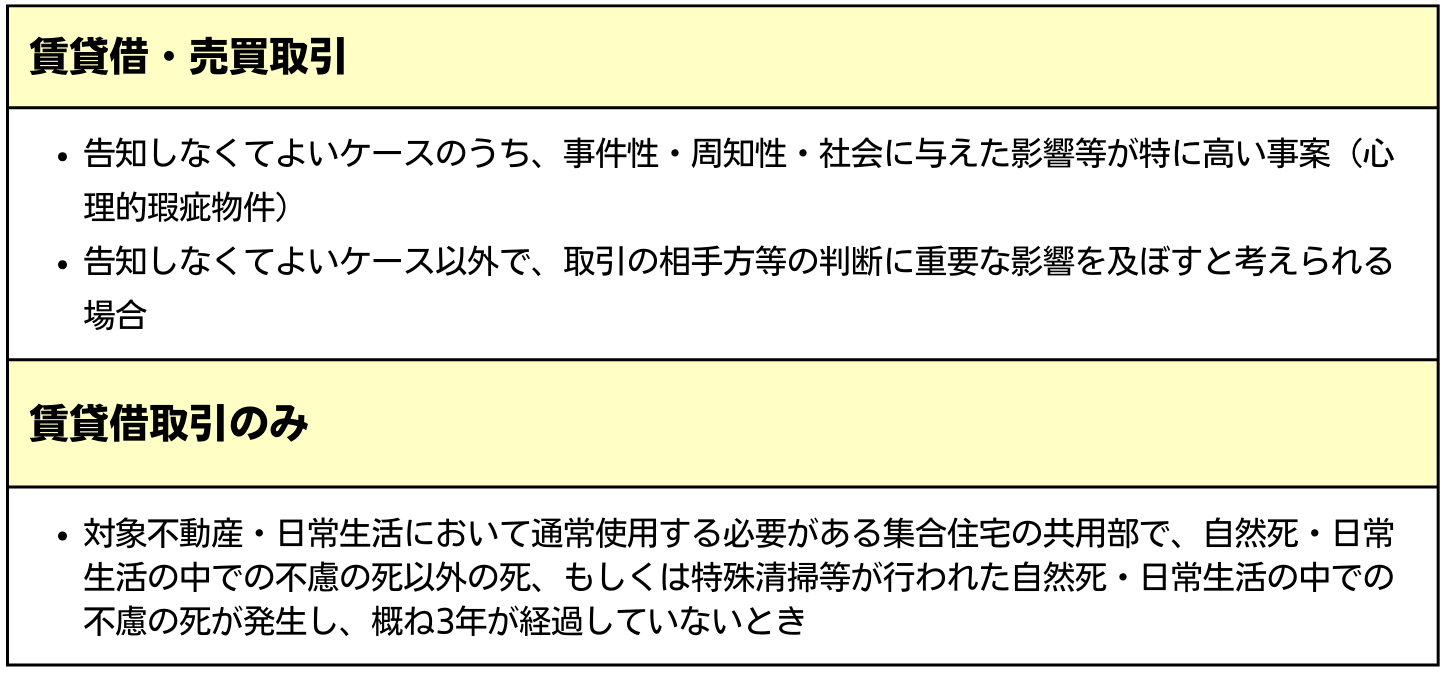

告知すべきケース

人の死を告知する際には、発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因を伝える必要があります。また、特殊清掃等が行われた場合は、その事実についても正直に告知することが求められます。

不動産会社が人の死があった物件を扱うとき

次に人の死があった物件を扱うときに、不動産会社が果たすべき役割を2つ解説します。実務に役立つ実践的な内容なので、ぜひご通読ください。

告知する必要がある物件は通知

「人の死の告知に関するガイドライン」では、人の死に関する事案が取引相手の判断に重要な影響を及ぼす場合、正直に通知するよう推奨しています。

「人の死があったことを伝えると、買主・借家人が見つからないのでは」と不安に思うかもしれませんが、不動産取引では、相手が納得したうえで手続きを進めることが重要です。

入居後に人の死があったことを知った場合、損害賠償を求められるなどのトラブルに発展する可能性があります。このような問題を未然に防ぐためにも、事前に正確な情報を通知しましょう。

過去に亡くなった人がいるか調査する

過去に亡くなった人がいるかどうかの確認も重要です。売主・貸主から告知がない場合でも、人の死に関する事案を疑う事情があるときは調査してください。

中には、人の死を隠そうとする売主・貸主がいるかもしれません。安心して物件について話せるよう、告知が不要なケースについても説明しておきましょう。

故意に告知を怠った場合には民事上の責任を問われる可能性があることを、あらかじめ伝えることも大切です。

人の死の告知に関するガイドライン|注意点

人の死の告知は、買い手や借り手の判断に影響を与えるだけでなく、亡くなった方や遺族の名誉や生活の平穏にも関わるデリケートな業務です。注意点をしっかりと把握し、適切な形で実務に反映させることが求められます。

ここでは「人の死の告知に関するガイドライン」に基づく注意点を4つに分けてご紹介します。

告知義務がない事柄でも尋ねられたら正直に答える

「人の死の告知に関するガイドライン」では、告知が不要なケースと告知が必要なケースが明確に定められています。

しかし、買主・借主から「前の入居者が亡くなったことはありますか?」「口コミで人が亡くなったと聞いたのですが、本当ですか?」といった質問を受けた場合は、ガイドラインで定められた告知義務の有無に関わらず、正直に答えてください。

たとえ死因が自然死や、特殊清掃から3年以上が経過した場合でも、必要に応じて事実を適切に伝えるのが大切です。

買主・借主の意向を重視した取引を心掛ける

買主・借主の中には、条件が良くても、人が亡くなった物件を避けたいと考える人が一定数います。「心理的瑕疵」を防ぐためにも、相手方の意向を尊重した取引を心掛けることが大切です。

不動産取引では、買主・借主が充分に納得した上で契約を進めることが重要です。もし相手が難色を示した場合は、人の死が発生した物件を無理に勧めることは避け、他の物件を紹介するようにしましょう。

亡くなった人や遺族に配慮した告知を徹底する

「人の死の告知に関するガイドライン」では、亡くなった方や遺族へ配慮した告知を求めています。そのため、以下のような内容については、告知の必要がないと明確に定められています。

- 氏名

- 年齢

- 住所

- 家族構成

- 具体的な死の態様

- 発見状況

買主・借主に人の死を告知する際は、亡くなった方や遺族の名誉・生活の平穏を配慮し、不当に侵害しないよう細心の注意を払うことが重要です。

まだ方針が固まっていない事例もある

「人の死の告知に関するガイドライン」は、2021年10月8日に発表された比較的新しい指針であり、2024年11月現在、以下のような事例については具体的な扱いが定められていません。

- 人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取扱い

- 搬送先の病院で死亡した場合の取扱い

- 転落により死亡した場合における落下開始地点の取扱い

ガイドラインには、一般的に妥当とされた判例などの蓄積を踏まえ、適時更新を検討する旨が記載されています。方針がまだ決まっていない事例については、過去の判例や取引実務を参考に、告知の要否を慎重に検討しましょう。

この場合は人の死を告知する必要がある?状況ごとに解説

「人の死の告知に関するガイドライン」では、告知が不要なケースと告知が必要なケースが明確に定められています。5つの状況を例に挙げ、告知の要否をわかりやすく解説しましょう。

1.部屋の段差につまづき、頭を打って亡くなった

部屋の段差につまづいて頭を打ち、亡くなった場合は、告知しなくてよいケースに該当します。これは、ガイドラインで定められている「日常生活の中での不慮の死」に当たるためです。ただし、買主や借主から死亡事故について尋ねられた場合には、その際に正確に通知するようにしましょう。

2.死因は老衰だが発見が遅れて長期間放置されたため、7年前に特殊清掃が行われた

死因は老衰だが発見が遅れて長期間放置されたため、7年前に特殊清掃が行われた場合は、告知しなくてよいケースに該当します。ガイドラインでは事案発生から概ね3年が経過したら、特殊清掃等が行われても告知する義務が無くなります。買主・借主から人の死に関する問い合わせがあったときのみ、正直な返答を心掛けましょう。

3.2年前に殺人事件が発生した

2年前に殺人事件が発生した場合は、告知する必要があります。ガイドラインに定める事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高く、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるためです。物件の売主・貸主からの通知がなくても過去のニュースや周囲の口コミ等で事件の発生が予想されるときは、確認をおすすめします。

4.自殺の発生から5年経過した物件で当時は地元ニュースに取り上げられた

自殺が発生してから5年が経過した賃貸住宅であっても、発生当時に地元ニュースで取り上げられていた場合は、告知する必要があります。本来、賃貸住宅で自殺が発生した場合、3年を経過すると告知義務はなくなります。

しかし、このケースでは地元ニュースで報じられたことにより、事件性が高い、または広く周知されていると解釈され、告知義務が発生します。告知の際には、亡くなった方や遺族に十分配慮しながら、人の死があった事実を適切に伝えましょう。

5.エレベーターの前で住人同士のトラブルがあり、死者が出た

エレベーター前で住人同士のトラブルが原因で死者が出た場合は、告知する必要があります。エレベーターは共用部ですが、住人が日常的に使用する場所であるため、ガイドラインで定められた「対象不動産の隣接住戸」や「日常生活で通常使用しない集合住宅の共用部分」には該当しません。

また、トラブルによる死亡は自然死や不慮の死には当たらず、事案発覚からの経過期間に関する特定の定めがありません。そのため、発生から3年経過した場合でも告知義務が継続します。

「人の死の告知に関するガイドライン」を柔軟に活用しよう

「人の死の告知に関するガイドライン」は、告知が必要なケースや告知時の注意点をまとめたものです。このガイドラインは、取引の円滑化やトラブル防止に加え、死亡事故が発生した物件に対する大家の不安を軽減する役割も果たします。

ガイドラインは、今後も事例の蓄積に応じて更新が予定されています。新たな判例や取引実務の動向を注視するとともに、現場での活用状況や具体的な事例について、関係機関と協力して情報を把握していくことが重要です。

こちらの記事でも、建物内で人が死亡した場合の告知義務について詳しく解説しています。ぜひ本記事と合わせて参考にしてください。

◆参考記事:

建物内の人の死亡の事実等の告知義務|全日本不動産協会

不動産業開業のご相談は「全日本不動産協会」

「全日本不動産協会」は、1952年10月に創立された公益社団法人です。中小規模の不動産会社で構成されており、2025年2月末の正会員数は37,054社で年々増加しています。

不動産に関するさまざまな事業を展開し、調査研究や政策の提言、会員を対象とした研修などを行っています。47都道府県に本部を設置し、会員や消費者からの相談も受け付けています。

地域のネットワーク構築に、ぜひ全日本不動産協会をご活用ください。

◆関連情報:

ご入会メリット|全日本不動産協会

入会資料請求|全日本不動産協会

カテゴリー

カテゴリー

最近よく読まれている記事

-

省エネ基準適合が住宅ローン減税の利用条件に!令和6年以降の【変更点】を解説

2024年02月19日

-

【2025年最新】不動産資格の完全ガイド|必須資格・おすすめ資格・選び方を徹底解説

2024年05月02日

-

【必読】不動産業の開業前に読んでおきたい!一人起業のトリセツ

2023年06月01日

-

2023年05月02日

-

外国人の不動産売買・購入に規制はある?|取引のポイントと注意点を解説

2025年03月13日