法律相談

月刊不動産2025年11月号掲載

地図と公図

弁護士 渡辺 晋(山下・渡辺法律事務所)

Q

不動産登記法上では、地図と公図はどのように違うのでしょうか。また地図や公図はどのようにしてみることができるのでしょうか。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

-

不動産登記法上、地図は、同法14条1項によって登記所に備えられている図面です。これに対して、公図は、旧土地台帳法によって登記所に保管されていた土地台帳附属地図であり、地図に準ずる図面として登記所に備えられています。いずれも登記所に赴けば確認できますが、インターネットを利用して情報の提供を受けることも可能です。

-

筆と地図(14条地図)

さて、土地はもともと面としての広がりをもつだけで、物理的な区分けはありません。しかし、土地に対する人の物的支配に整序をつけるには、人の権利と結びつけるための区分けが必要です。そこで、概念上人為的に土地を区分けし、単位が設けられています。この区分けされた土地の単位が「筆」です。筆は、不動産登記の表題部において特定されます。

そのうえで、不動産を取引の対象とするためには、特定された単位としての土地(筆)が、現地で実際に、どのような位置に、どのような形状や広がりをもって存在しているのかを明らかにする必要があります。そのために不動産登記法は、登記所に地図を備え付けるものとすると定めました(同法14条1項)。この定めに基づく図面が、地図(以下、14条地図という)です。 -

公図

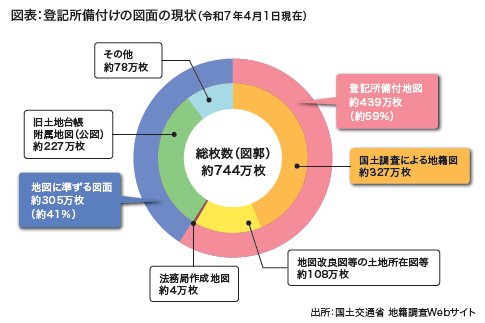

不動産登記法上の地図とされるためには、自然的または人為的な原因で土地の境界が明らかではなくなっても、地図から逆に現地での境界を復元することができること(現地復元性)が求められ、測量法による厳密な精度をもった測量に基づいて作成されなければなりません。そのために、いまだ多くの土地について14条地図が備え付けられていません。現在、登記所に備え付けられている図面のうち、14条地図は60%程度です(特に都市部の人口集中地区〈DID〉で、14条地図作成の基礎資料である地籍調査が進捗しておらず、備付率が低い。秦愼也「登記所備付地図の整備」登記研究794号3頁 平成26年4月)。

不動産登記法は、14条地図の現状における不十分さを補うため、14条地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができると定めています(同法14条4項)。地図に準ずる図面(準地図)として用いられているのが公図です。公図は、土地台帳法によって保管されていた旧土地台帳附属地図です。土地台帳法は昭和35年に廃止されましたが、旧土地台帳附属地図は、それ以前から不動産取引で使われていたために、土地台帳制度が廃止された後も、現在まで公図として利用されています。 -

公図の正確性の問題と公図の活用

公図の多くは、明治初期に租税徴収目的で作成された地租改正図を起源とする図面です。そのため正確性に問題があり、精度が十分ではありません。現在地籍調査が続けられ、正確な地図への置換え作業が進められていますが、いまだに特に都市部では置換

えの途上であり、平成25年度末時点で、全国の都市部(DID)において正確な地図があるといえる地域は23%にとどまっているとのことです(都市再生街区基本調査及び都市部官民境界基本調査の提供システム、公図と現況のずれhttps://gaikuchosa.mlit.go.jp/gaiku/html/info4.html)。

もっとも公図は、必ずしも正確ではないとはいえ、地番ごとに線引きされており、登記記録とともに公図を確認することによって、おおよその土地の位置、形状、面積、隣地との関係等を知ることができます。現地検分とあいまって、土地の状況を把握するために必要な資料として利用されます。 -

地図と公図のインターネットを利用した取得

公図や地図は、登記事項証明書と同様に地図証明書として、法務局で写しの交付を受ける方法や、インターネットを利用する方法によって、有料で情報の提供を受けることができます(オンラインによる登記事項証明書等の交付請求〈不動産登記関係〉についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html)。

さらに令和7年4月からは、全国の登記所備付地図の電子データが、G空間情報センターを通じて一般公開されるようになっています。この仕組みを利用すると、全国の登記所備付地図データを無償でダウンロードすることができます。