法律相談

月刊不動産2025年8月号掲載

任意後見と法定後見の関係 ②任意後見

弁護士 渡辺 晋(山下・渡辺法律事務所)

Q

私の母は、知人Aと任意後見契約を締結し、Aが任意後見人になる旨の登記がなされています。しかしAは任意後見人として不適任なので、家庭裁判所に別の人を成年後見人に選任してもらいたいと考えています。最近母の判断能力が衰えてきましたが、成年後見開始の申立てをすることができるでしょうか。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

-

任意後見契約が登記されている場合、成年後見は開始されませんから、成年後見の申立てをすることはできません。例外的に、本人の利益のため特に必要があるときに限って、成年後見開始の審判を求めることができます。

-

はじめに

任意後見契約の登記がなされている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判をします(任意後見契約法10条1項本文)。ご質問のケースでは、原則として成年後見の申立てをすることはできず、お母様の利益のため特に必要があるときに限って、成年後見の申立てをすることができます。

前回は、本問の解説のうち、法定後見の説明をしましたが、今回は引き続き、任意後見について説明をします -

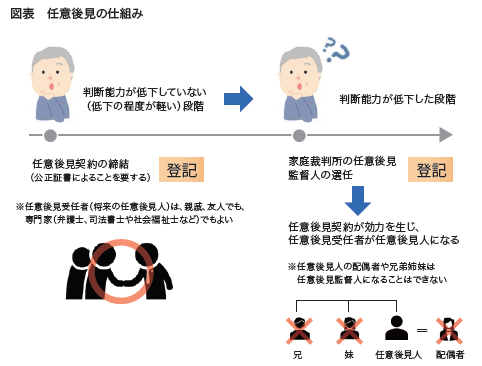

任意後見の仕組みの概要

人にとって、生理機能の衰退は避けることができず、高齢になって、判断能力が低下することも、やむを得ないことです。そこで、高齢によって物事を判断する能力が十分でなくなった人のためには、法定後見の制度(成年後見、保佐、補助)が用意されています。法定後見を利用すれば、成年後見人等の本人を法律的に支援する人が家庭裁判所によって選任され、本人の財産管理の支援を行います。

しかし、法定後見は、判断能力が低下した後にとりうる手段です。判断能力が低下していなかったり、その程度がまだ軽い段階では、これを利用することはできません。また、本人を支援する人も、本人自身ではなく、家庭裁判所が選ぶことになります。

そのため、判断能力が低下しておらず、あるいは低下の程度が軽い段階で、将来に備え、本人の意思に基づいて、法律的な支援者を選んでおくため、任意後見の制度が設けられています。任意後見については、任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)が制定され、その手続きや効力が定められています。

任意後見契約によって、本人から財産管理の委任を受ける者を任意後見受任者といい(任意後見契約法2条3号。以下、単に条文を示すときは同法の条文)、家庭裁判所によって後見監督人が選任された時点で、任意後見受任者が、任意後見人となります(2条4号、4条1項)。 -

任意後見契約

任意後見を利用する場合には、将来の判断能力低下に備え、あらかじめ将来財産管理を任せる予定の受任者との間で任意後見契約を締結します。この契約は、広範で多岐にわたる財産管理を他人に委ねるものですから、安易に用いられてはならず、悪用されるおそれもあります。そこで契約の方式として、公正証書によって行わなければなりません(3条)。本人が信頼している人であれば、親戚、友人であっても、弁護士、司法書士や社会福祉士などの専門家であっても、いずれも任意後見受任者となることが可能です。

-

任意後見監督人の選任

任意後見契約の効力は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに生じます(2条1号 、4条1項)。任意後見監督人には、任意後見人の事務処理が適正になされているかどうかをチェックする役割があります(7条)。任意後見人を監督する立場となりますから、任意後見人の配偶者や兄弟姉妹は、任意後見監督人になることはできません(5条)。

-

登記

公証役場で任意後見契約の公正証書が作成されたとき、および家庭裁判所で任意後見監督人の選任がなされたときには、公証人や家庭裁判所の嘱託によって登記がなされます(後見登記等に関する法律5条)。高齢者と取引をしようとするときには、登記事項証明書によって、任意後見契約や任意後見人の有無、任意後見人の権限の範囲などを知ることができます(同法10条)。

-

まとめ

前回と今回で法定後見と任意後見についてそれぞれ説明をしましたが、ご質問のケースは法定後見と任意後見の関係が問題になる事案です。次回は、任意後見人の登記がある場合に法定後見の申立てをすることができるかどうか、解説することとします。