労務相談

月刊不動産2024年11月号掲載

未払い賃金請求権と時効期間

代表社員 野田 好伸(特定社会保険労務士)(社会保険労務士法人 大野事務所)

Q

給与計算システムの設定に誤りがあり、時間外手当に未払いがあることが判明しました。過去に遡及して清算しようと考えていますが、支払いの際の留意点を教えてください。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

-

労働基準法の賃金請求権の時効期間に則り、過去3年分を清算することをおすすめします。なお、各月の精算額が明確である場合、単純に未払い額を一時金等で支払えばよいということではなく、所得税・住民税、雇用保険・社会保険の過去分の修正手続きを要します。

-

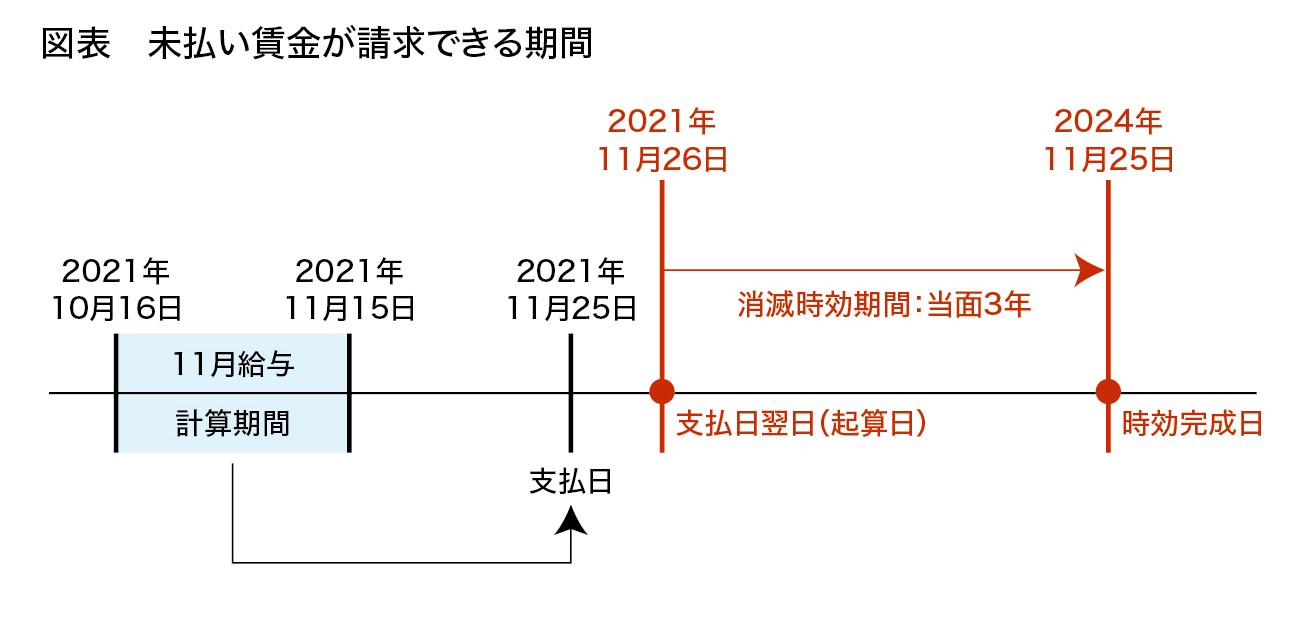

法改正による時効期間の延長

従来、賃金請求権は時効2年とされていましたが、民法改正を受け、労働基準法(以下、労基法)115条が改正され、2020年4月以降は時効期間が5年に延長されました。ただし、労使関係や実務面への影響を考慮し、当面の間、その期間は3年としています。当該賃金請求権には、毎月の固定的賃金のほか、時間外・休日・深夜の割増賃金、出来高払い制の保障給、賞与、休業手当等が含まれます。なお、従来どおり、災害補償請求権は2年、退職金請求権は5年となっています。

-

時効の起算点

-

遅延損害金

労基法第24条では、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」としていることから、企業としては毎月25日など一定の期日に賃金を支払う必要があります。これを怠ると債務不履行となり、遅延利息・遅延損額金が発生します。

遅延利息は、在職者と退職者で異なり、在職者については民法第404条により年3%、退職者については賃金の支払いの確保等に関する法律第6条により年14.6%となっています。なお、退職金に関しては、在職・退職にかかわらず年3%の遅延利息となります。遅延損害金は、債権者から請求されれば支払う必要がありますが、債権者からの請求に基づき未払い賃金を支給する場合でも、遅延損害金を請求されなければ支払わないことが通常です。

退職トラブルにより退職者から未払い賃金を請求される場合、遅延損害金も請求されることが多いですが、前述のとおり年14.6%という数字は決して低いものではありません。

-

裁判所による付加金の支払い命令

付加金とは、使用者が割増賃金等の支払いを怠った際、労働者の請求に基づいて、裁判所が未払金と同額の付加金の支払いを命じることができるものとなっています。その趣旨は、使用者に対する制裁金(経済的な不利益を課すことで支払い義務の履行を促すこと)、また労働者に対する損失補填とされており、労基法第114条に規定されています。

なお、付加金の支払いは常に命じられるわけではなく、裁判所が、使用者の悪質性や労働者が被った不利益の程度などを勘案して判断するため、明確な基準はありません。

-

遡及支払いと税・社会保険

未払い残業代など、過去に遡及して賃金を清算する場合に問題となるのが、税金と社会保険です。

過去3年分の未払い賃金を清算した場合、税金については3年分の年末調整または確定申告の修正が必要となります。

社会保険については、時効の関係で最大2年分の修正となりますが、各月の精算額が明確である場合、本来支給されるべき月の報酬として再計上したうえで、24カ月前から順番に、随時改定(月額変更届)や定時決定算定基礎届)を確認し、修正するといった作業を行う必要があり、実務上非常に煩雑で手間がかかります。また、修正した過去分の社会保険料が各年の所得税に影響することから、同時作業が困難である点も厄介なところです。さらに過去分の所得税が修正された場合、各年の住民税にも影響するものとなります。

なお、退職者について清算した場合、正しくは離職票の賃金額も変更となり、雇用保険の基本手当(失業給付)にも影響してくることから、手続きにおいて何をどこまで行うか、相手方と協議のうえ決定する必要があります。

-

おわりに

現状は賃金請求権の時効期間が3年ですが、将来的には5年になることから、割増賃金の誤計算(計算基礎に算入すべき賃金が不算入など)、みなし労働時間制(事業場外みなし労働、専門業務型・企画業務型裁量労働)の拡大適用、管理監督者の拡大適用、労働時間管理不備による未払い賃金の発生など、債務状態を放置しておくことはリスクが高いといえますので、違反状態を認識した場合には、速やかに是正・改善することをおすすめします。