法律相談

月刊不動産2025年7月号掲載

任意後見と法定後見の関係 ①法定後見

弁護士 渡辺 晋(山下・渡辺法律事務所)

Q

私の母は、知人Aと任意後見契約を締結し、Aが任意後見人になる旨の登記がなされています。しかしAは任意後見人として不適任なので、家庭裁判所に別の人を成年後見人に選任してもらいたいと考えています。最近母の判断能力が衰えてきましたが、成年後見開始の申立てをすることができるでしょうか。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

-

任意後見契約が登記されている場合、成年後見は開始されませんから、成年後見の申立てをすることはできません。例外的に、本人の利益のため特に必要があるときに限って、成年後見開始の審判を求めることができます。

-

はじめに

ご質問のケースは、「任意後見」と「法定後見」の関係が問題になる事案です。本問の回答をご理解いただくには、高齢者保護の制度全体の理解が必要になりますので、今回から3回に分けて、本問を解説することとします。

第1回目の今回は、高齢者の財産を保護するために2種類の制度があること、および法定後見の概要について説明します。 -

高齢者の財産を保護するための2つの制度

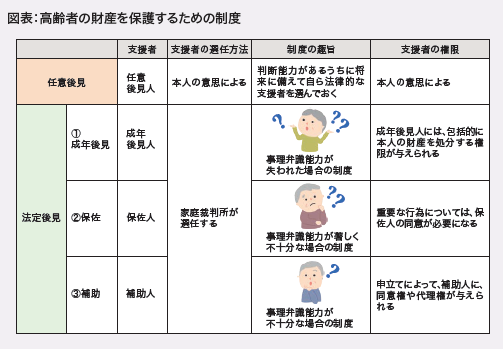

認知症などによって高齢者の判断能力が低下することは、自然の摂理です。個人の権利を守り、社会の財産秩序を安定させるためには、判断能力が低下しても高齢者の財産が守られなければなりません。そのために、任意後見と法定後見という2つの制度が設けられています。

このうち任意後見は、本人に判断能力があるうちに、将来に備え、みずから法律的な支援者を選んでおく仕組みです。任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)が制定され、その手続きや効力が定められています(図表)。 -

法定後見

これに対して法定後見は、判断能力(事理弁識能力)が十分でなくなった人について、家庭裁判所が画一的な基準によって事理弁識能力の低下を認定し、定型的に法律行為に制限を加える制度です。①成年後見、②保佐、③補助の3つの種類があります。それぞれ本人の権利を守る支援者(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれ、選ばれた支援者によって法律的な支援がなされます(図表)。

①成年後見

成年後見の制度は、事理弁識能力が失われた場合の制度です。家庭裁判所が審判を行い(民法7条、838条2号。以下、単に条文を示すときは同法の条文)、支援者として成年後見人を選任します(8条、843条1項)。成年後見人には、包括的に本人の財産を処分する権限が与えられます。

なお、成年後見人の事務のなかでも、本人の住環境の整備は特に重要なので、成年後見人が本人の居住用不動産を売却するときには、家庭裁判所の許可が必要です(859条の3)。②保佐

事理弁識能力が著しく不十分な場合の制度です。精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所が審判を行い(11条、876条)、支援者として保佐人を選任します(12条、876条の2第1項)。保佐が開始すると、不動産売買などの重要な行為については、保佐人の同意が必要になります(13条1項)。審判によって、保佐人に代理権が付与される場合もあります(876条の4第1項)。③補助

事理弁識能力が不十分な場合の制度です。家庭裁判所が審判を行い(15条1項、876条の6)、支援者として補助人を選任します(16条、876条の7)。認知症の程度が軽微であって後見や保佐の審判までの必要はないものの、本人みずからが財産管理について他人の助けを必要とするなどの場面で利用されることが想定されています。事理弁識能力が著しく劣っているわけではありませんから、補助開始の審判に際しては、本人の同意が必要です。補助の審判に際しては、申立てによって、補助人に、同意権や代理権が与えられます(17条1項、876条の9第1項)。 -

まとめ

四親等内の親族であれば、本人の事理弁識能力が失われ、あるいは十分でなくなったときには、法定後見の審判開始の申立てをすることができます(7条、11条本文、15条本文)。ただし、任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始等の審判をすることができるものとされています(任意後見契約法10条1項本文)。したがって、ご質問のケースでは、原則として成年後見の申立てをすることはできず、お母様の利益のため特に必要があるときに限って、成年後見の申立てをすることができることになります。

今回は、本問の解説のうち、法定後見の説明をしました。次回は、任意後見の説明をします。