労務相談

月刊不動産2025年5月号掲載

男性の育児休業と休業期間の経済的支援

特定社会保険労務士 木村彩(社会保険労務士法人 大野事務所)

Q

従業員の配偶者が妊娠しました。男性の育児休業は、複数回に分けて取得できると聞きましたが、具体的にどのような制度なのでしょうか。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

-

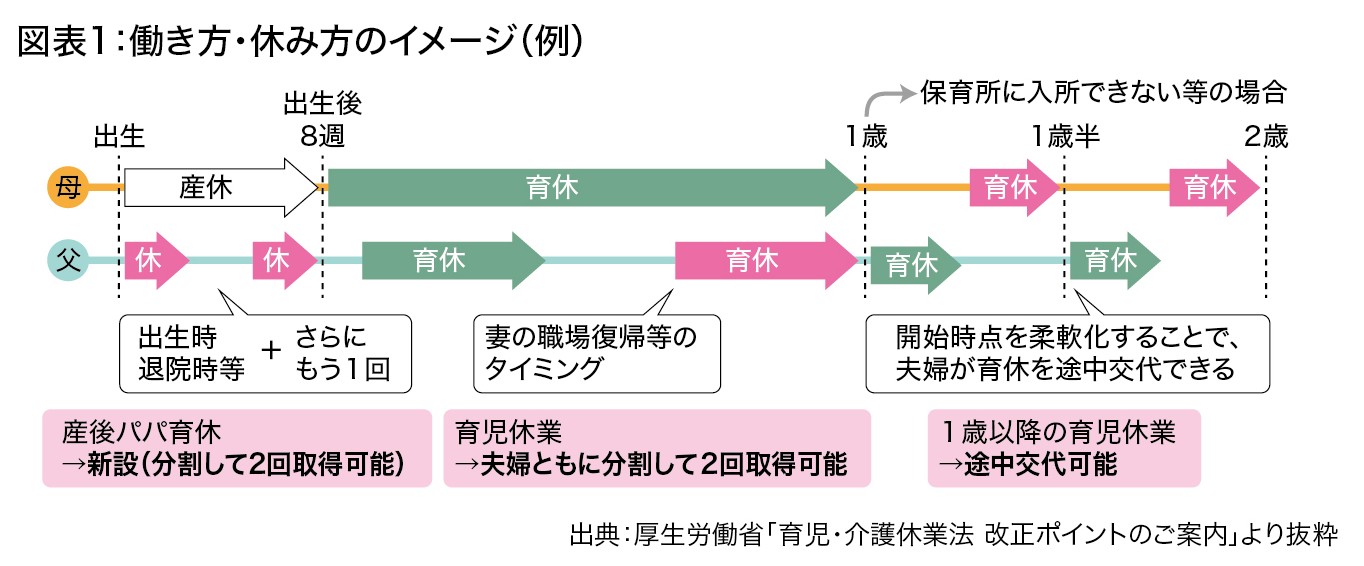

通常の育児休業は、子が1歳になるまでの期間で、2回に分けて取得できます。これとは別に、子の出生後8週間までに取得できる産後パパ育休(出生時育児休業)も2回に分けて取得できます。よって、子が1歳になるまでに最大4回休業することができます。

-

育児休業と出生時育児休業

●通常の育児休業

育児休業とは、原則として1歳未満の子を養育するための休業をいいますが、保育所に入所できない等の事情がある場合には、1歳6か月、さらに2歳まで延長することができます。また、子1人につき原則として2回まで分割して取得できます(1歳6か月、2歳までの育児休業は別に各1回取得可)。

なお、該当社員から申し出があった場合、法律上の権利として育児休業を取得することができます。●出生時育児休業(産後パパ育休)

出生時育児休業とは、通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで休業できる制度であり、産後休業を取得していない男女労働者が対象です。男性の取得ニーズの高い子の出生直後の時期について、育児休業とは別の枠組みとして設けられています。

●男女の育児休業期間の違い

育児休業期間に関する統計では、女性は12か月~18か月未満の取得が最も多いのに対し、男性は1か月~3か月未満の取得が最も多い結果となりました。男性の育児休業取得者は、図表1のように、1か月以内の比較的短期の休業を複数回に分けて取得するということが考えられます。長期の休業に不安がある場合、まずは出生時育児休業(産後パパ育休)で短期の休業を試してから、長めの育児休業を取得するという活用もできます。

-

育児休業期間中の経済的支援

育児休業期間中は、会社に賃金支払いの義務はありません。そのため、休業期間中の収入減少は、休業取得を決断する上での1つの壁となりますが、休業中の経済支援として、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

●育児休業給付金

原則として1歳未満の子(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合については最大で2歳まで)を養育するための育児休業を行う場合に、雇用保険より育児休業給付金が支給されます。

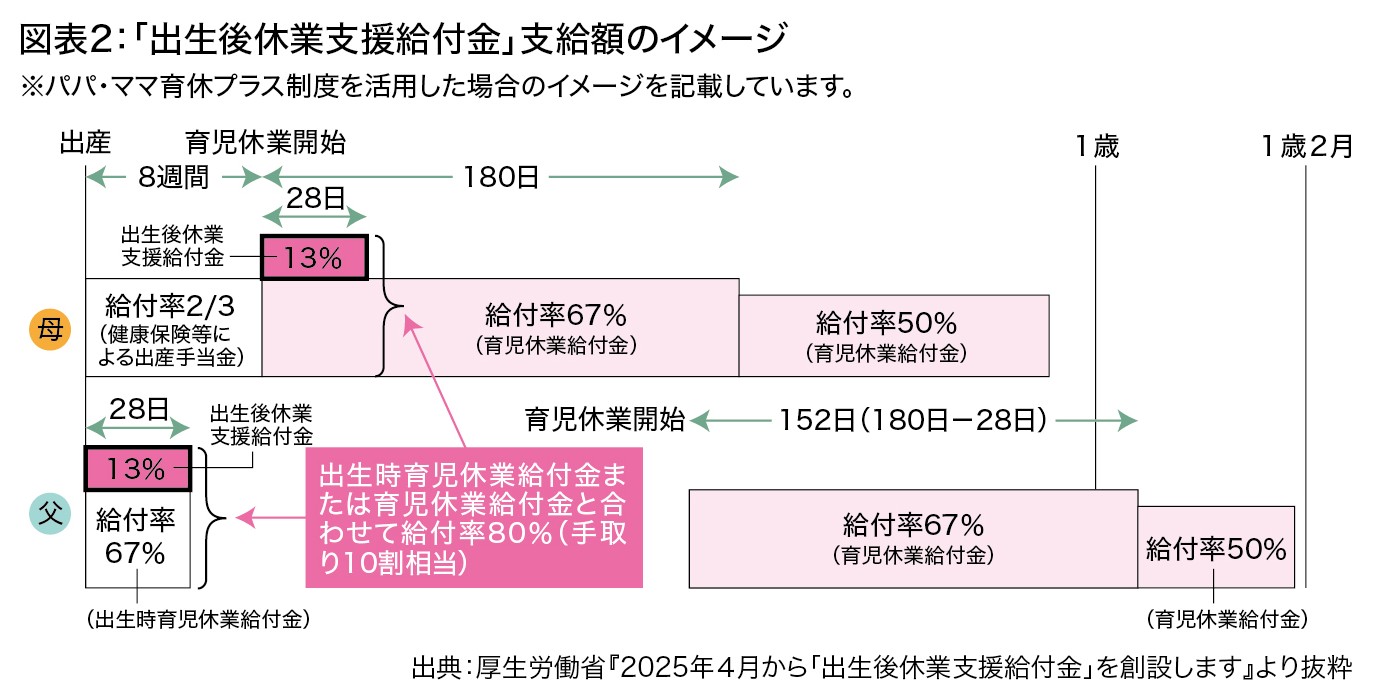

育児休業給付金の支給日数の合計が180日までは、休業開始時賃金日額の67%相当額、それ以降は50%相当額が支給されます。●出生後休業支援給付金(2025年4月より支給開始)

子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得すると、育児休業給付金と併せて最大28日間支給されます。これにより、最大で28日間、父母ともに育児休業給付金と併せて給付率が休業開始時賃金日額の80%相当額(育児休業給付金6 7%+出生後休業支援給付金13%)に引き上がります(図表2)。

-

育児休業期間中の社会保険料の免除

会社から年金事務所や健康保険組合に申し出れば、育児休業中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は会社負担分・個人負担分のいずれも免除されます。

【月次保険料免除】

(1)月末を含む育児休業社会保険料が免除される期間は、育児休業を開始した月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までです。ただし、最大で子が3歳に達するまでの間に限られます。たとえば、6/10から8/31まで休業した場合、免除の最終月は、8/31の翌日である9/1の前月ですので、8月分までとなります。したがって、6月から8月の3か月分の社会保険料が免除になります。

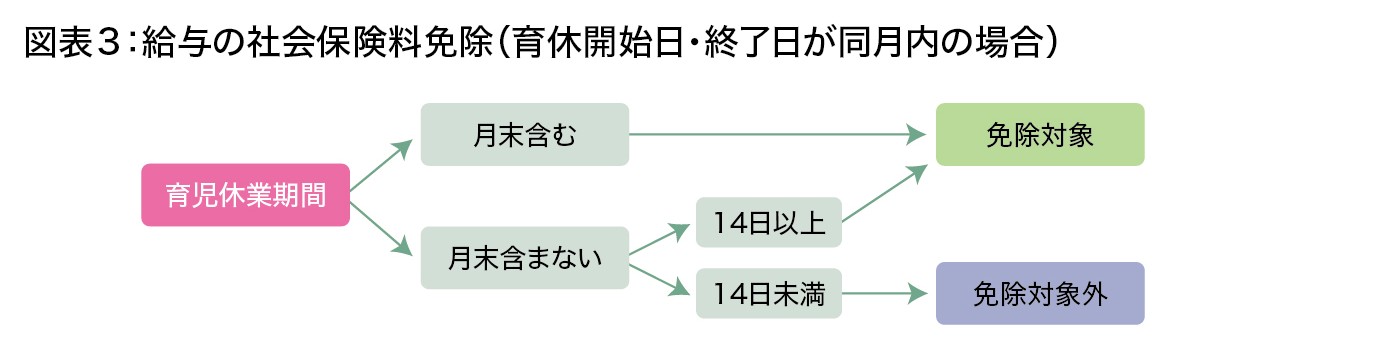

それでは、8/31(1日)だけ育児休業を取得した場合はどうでしょうか。免除の最終月は、上記同様に8月ですので、保険料免除の開始・終了ともに8月となり、結果として1か月分が保険料免除の対象になります。(2)同一月内の育児休業

同一月内に育児休業が開始・終了する場合でも、14日以上休業していれば保険料が免除されます。同じ月に「9日」と「5日」の2回の育児休業を取得した場合、合計で14日以上となるため、当該月は免除となります。

つまり、同一月内に育児休業の開始日と終了日が含まれる場合は、図表3のとおりになります。【賞与保険料免除】

賞与から社会保険料が免除される期間は、給与と同様に、育児休業を開始した月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までですが、賞与を支払った月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業を取得した場合のみ免除になります。

1か月を超えるかは暦日で判断します。たとえば、6/15~7/15まで育児休業を取得した場合、6月末日を含む1か月超の休業となりますので、6月10日に支払われた賞与保険料が免除になります。

なお、厚生年金保険料の免除を受けている期間分も、保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。