労務相談

月刊不動産2025年3月号掲載

フリーランス新法の概要(後編)

大野事務所代表社員 野田 好伸(特定社会保険労務士)(社会保険労務士法人)

Q

弊社(建設業)では、複数のフリーランス(個人事業者)に業務の一部を委託しています。昨年11月のフリーランス法の施行により、対応すべき事項があればご教示ください。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

-

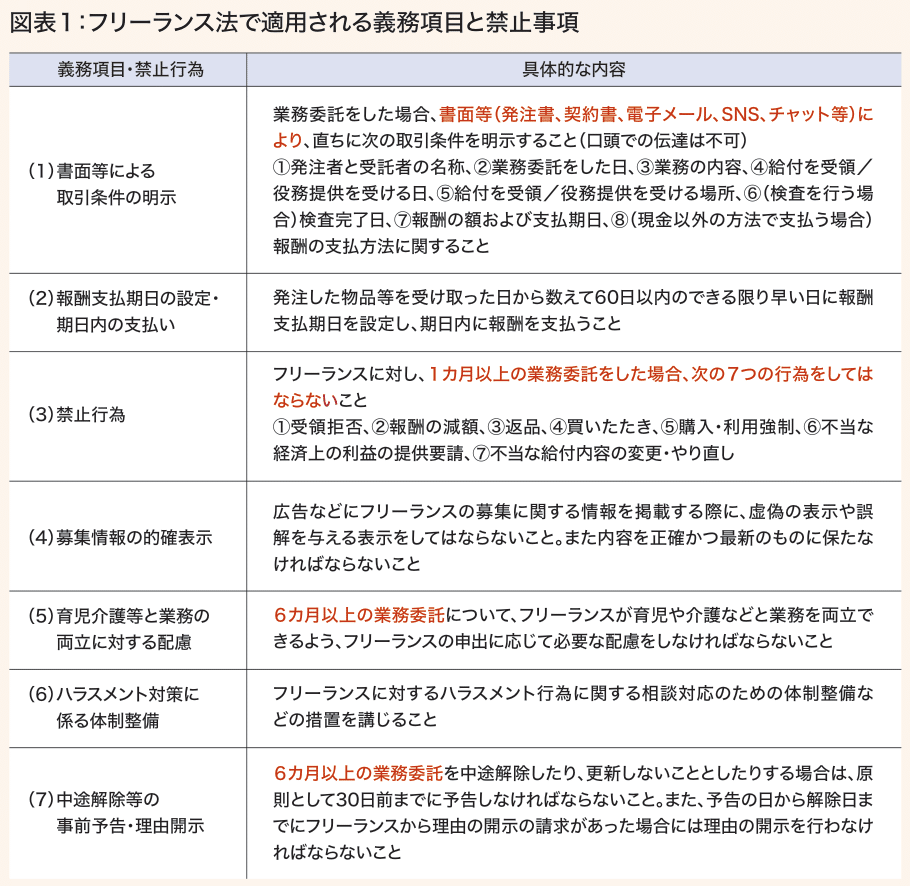

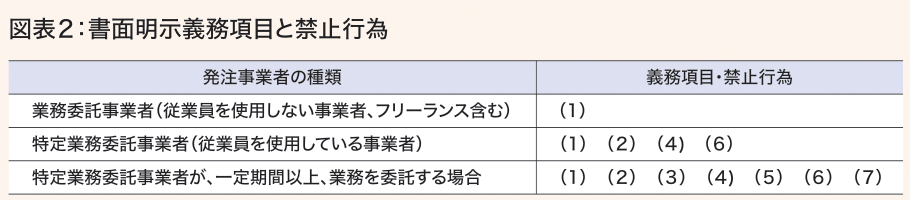

フリーランスに業務を委託する場合、業務の内容、報酬の額、支払期日など、指定された取引条件(8項目)について、書面等で明示する必要があります。また、委託期間が一定期間以上である場合、受領拒否、報酬減額などの7項目が禁止されるほか、育児介護と業務両立への配慮、中途解除等の事前予告・理由開示が義務化されます。

前編では、新法創設の背景や対象となる事業者、取引について解説しました。後編では、義務項目・禁止事項の具体的な内容、労働者性の判断基準、違反行為への対応などを解説します。

-

義務項目と禁止事項

-

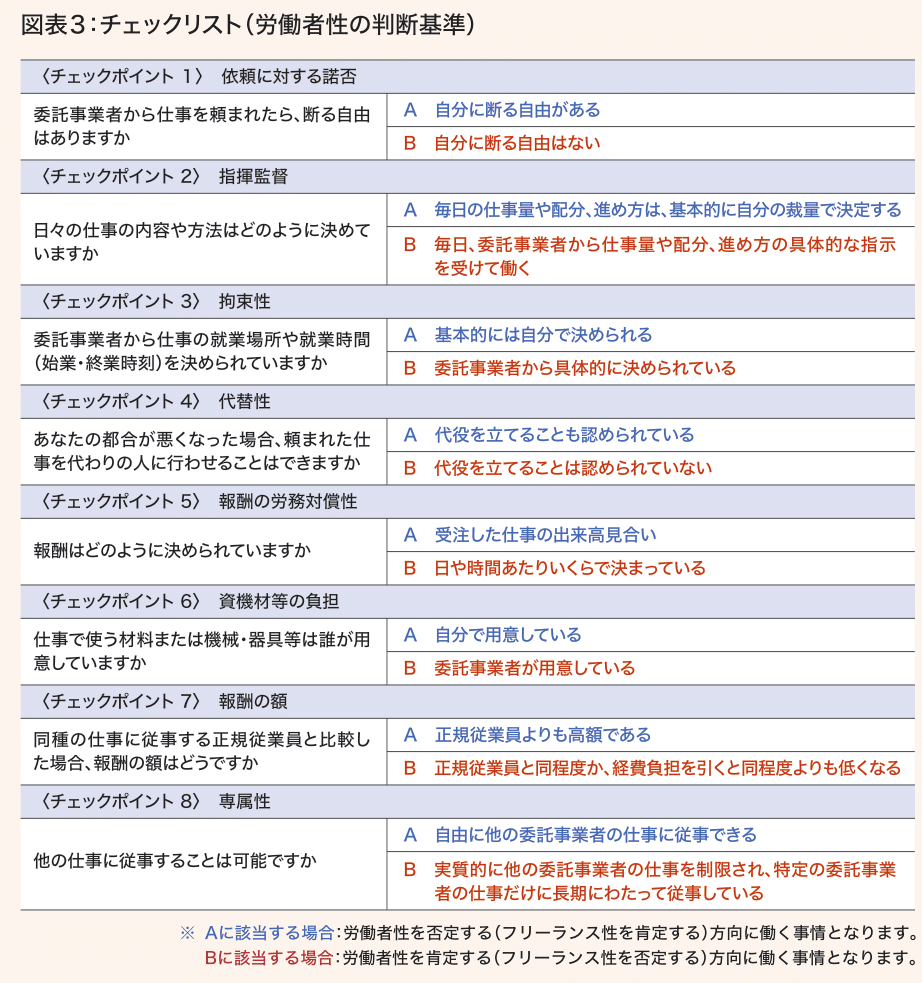

労働者性の判断基準

-

違法行為への対応

本法に違反する事実がある場合、フリーランスは、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対し申出をすることができ、行政機関は申出の内容に応じて、「指導・助言、勧告、命令・公表」を行うことができます。命令違反には50万円以下の罰金の規定があります。

なお、発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません(図表4)。 -

おわりに

形式的に業務委託契約を締結していても、実質的に労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され本法は適用されませんので、労働者性の判断について慎重に行う必要があります。義務項目の(1)取引条件書面明示、(5)育児介護両立支援、(6)ハラスメント対策、(7)契約解除予告は、労働基準関係法令において使用者に課している項目・役割と共通するものであり、個人のフリーランスが労働者に近いかたちで保護の対象となっていることがうかがえます。