賃貸管理ビジネス

月刊不動産2025年3月号掲載

賃料上昇の可否は、稼働率の公式と空室期間でロジカルに判断する

代表取締役 今井 基次(みらいずコンサルティング 株式会社)

Q

ここ最近、当社の周辺でも、アパートやマンションの賃料が上がっている話を耳にします。大家さんからの要望も増えているのですが、賃料を上げてしまって本当に物件が埋まるのかどうかが不安で、いまひとつ踏み切れず現状維持で募集をしてしまっています。何か良い判断基準などありますでしょうか。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

-

賃料は需要と供給のバランスで決定します。結論からお伝えすると、稼働率と空室期間によって需要の高さを見極めますが、98%を超えている物件は、ほぼ賃料を上げることができる可能性が高いといえます。

-

インフレ下の現状維持は 値下げに等しい?

近年、大都市部を中心に賃貸物件の需要が高まっています。その背景にはさまざまな要因がありますが、不動産価格や金利の上昇により、住宅ローンを組みにくくなったこと(または購入意欲の低下)も一因として考えられます。全国的に空室に悩まされている状況からすれば朗報といえますが、賃料を上げることに対しては、慎重になっている方も少なくないのではないでしょうか。長年のデフレマインドが

そうさせているのかもしれません。しかし、インフレが進むなかで賃料だけが現状維持ということは、相対的に「値下げしていることと同じ」です。繁忙期であればまだしも、通常期に賃料を上げるのは難しいと感じるかもしれませんが、本稿では、ある入居率の公式を用いて判断する方法が最もロジカルであると考えています。

-

稼働率の公式と空室期間の関係

賃貸戸数と空室戸数、および平均空室月数(日数)から稼働率を算出する方法を利用します。

[公式]

●空室率= (平均解約戸数×平均空室期間)÷ (総戸数×12カ月)

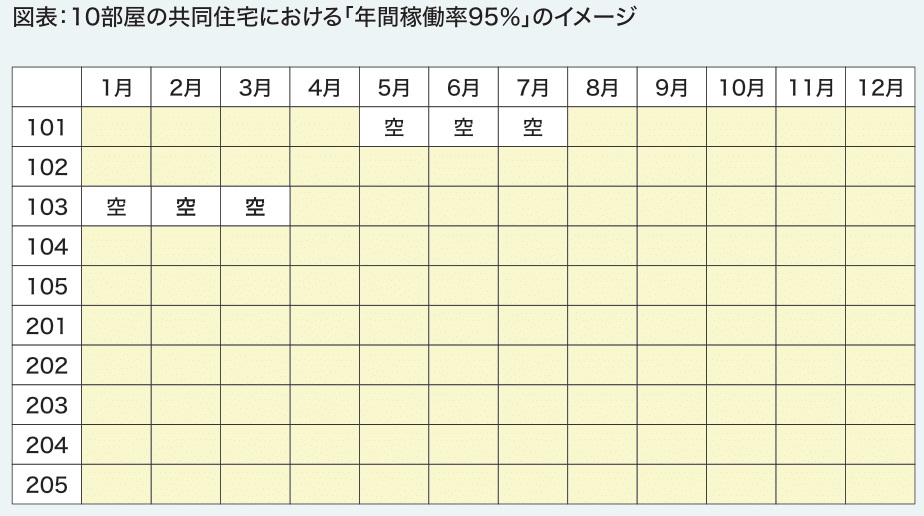

●稼働率=1-空室率たとえば、10部屋ある共同住宅で、年間2部屋解約になり、その2部屋が埋まるのにそれぞれ3カ月を要する場合を考えてみましょう。計算式に当てはめると、

空室率=(2戸×3カ月)÷(10戸×12カ月)=6/120=5%

となります。この場合、空室率が5%ですから、稼働率は95%となります(図表参照)。

大学や企業の近くなどの特殊事情を除き、ほとんどのエリアでは平均解約率は20~25%程度です。このことから、「平均空室期間」が年間の稼働率と成約賃料を大きく左右する要素となることがわかります。

これを踏まえ、それぞれの空室期間と稼働率の関係を見ていきましょう。

[空室期間と稼働率の関係]

●空室期間1カ月:稼働率98.3%

●空室期間2カ月:稼働率96.7%

●空室期間3カ月:稼働率95.0%

●空室期間4カ月:稼働率93.3%

●空室期間5カ月:稼働率91.7%

●空室期間6カ月:稼働率90.0%実際の募集期間はさておき、1カ月の空室期間には退去後の室内クリーニングや原状回復工事が存在しています。入居期間や退去時期にもよりますが、おおよそ上記の作業にかかる期間は10日~20日程度でしょう(繁忙期や特殊な清掃・工事などがある部屋を除く)。

そう考えると、1カ月の空室期間ということは、その内平均15日の工事期間が生じるため、実際は残り15日程度しか空室になっていないことになります。

さらにその15日間においても、実際に内見してから入居審査と契約の過程を経ることになるため、真の空室日数は正味1週間程度となるはずです。2カ月の空室期間においては、真の空室日数は45日程度となります。

-

空室期間と市場状況

上記をまとめると、1カ月の空室期間は、正味1週間で入居が決まるという状況です。1週間で入居が決まる部屋というのは、下記のいずれかに当てはまります。

1.供給よりも需要が明らかに強い市場である

2.付加価値が高い、または割安な賃料の物件

3.差別化された競争優位性が高い物件であるこれらの状況を考慮すると、稼働率98.3%(空室期間1カ月)の物件は、これまでの成約賃料よりも募集賃料を上げることができます。言い換えれば、現状の賃料ではいくら満室であったとしても、現在の市況では「安すぎる賃料」で契約が決まっている可能性が高いといえます。

また、稼働率96.7%(空室期間2カ月)の物件は、1~1.5カ月程度の適切な期間で入居が決まっているため、適正な賃料であるか、場所によってはやや上げられる可能性も十分にあります。

稼働率95.0%(空室期間3カ月)の物件については、2~2.5カ月程度で入居が決まっているため、ほぼ適正な賃料であるか、場所によっては高い賃料設定にしすぎている可能性があります。この場合は市況を慎重に見極めるべきでしょう。

-

稼働率から賃料改定を判断する

このように、稼働率と空室期間の関係から、賃料改定の可否をある程度客観的に判断することが可能です。特に、稼働率が98%に近い場合は、現在の賃料が市場価格を下回っている可能性が高いため、賃料の値上げを検討する余地があるといえるでしょう。

ただし、賃料改定は市場動向、周辺の競合物件の状況、物件の築年数や設備など、さまざまな要因を総合的に考慮して判断する必要があります。稼働率の公式はあくまで一つの指標として捉え、多角的な視点から賃料戦略を検討していくことが重要です。